今年2月21日に行われました、第2回みんなの学会の活動報告をさせていただきます。

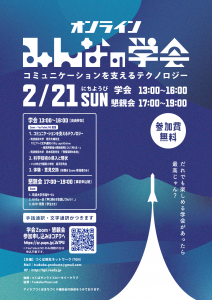

第2回みんなの学会

~コミュニケーションを支えるテクノロジー~

日時:2021年2月21日日曜日

配信場所:コワーキングスペースTsukuba Place Lab(協賛)

イベントURL:

http://tgn.ready.jp/

YouTubeLIVE:

https://m.youtube.com/watch?v=KfieRQReX2U&feature=youtu.be

Twitterハッシュタグ:#みんなの学会(公式アカウントによる広報活動の様子や参加者の声をご覧いただけます)

参加者数:

第1部(学会)ZOOM参加者数60名

第1部(学会)YouTubeLIVE最大同時視聴者数120名

第2部(懇親会)参加者数50名

[第1部]講演・体験会

1. コミュニケーションを支えるテクノロジー

2. 科学技術の導入と現状

3. 体験・意見交換

※すべての内容で、手話通訳と文字通訳による情報保障を行いました。

1. コミュニケーションを支えるテクノロジー

・筑波技術大学 若月大輔先生

「ウェブベース文字通訳システムcaptiOnline〜聴覚障害者の情報保障について考える〜」

参考「ウェブベース遠隔文字通訳システムcaptiOnline」

https://capti.info.a.tsukuba-tech.ac.jp/

・筑波技術大学 鈴木拓弥先生

「情報保障の余白」

参考「UniTalker」

https://unitalker.com/

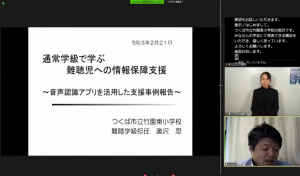

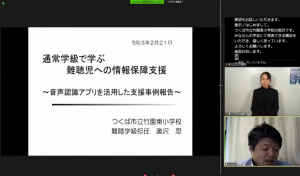

2. 科学技術の導入と現状

・つくば市立竹園東小学校 難聴学級 教諭 奥沢忍先生

「通常学級で学ぶ難聴児への情報保障支援」

聴覚障害者の情報保障などを研究されている先生方をゲストにお呼びしてご講演いただきました。さらに参加者・視聴者からの質問にもその場でお答えいただきました。ZOOM、YouTubeLIVEから、質疑応答の時間いっぱいにたくさんの質問や感想をいただき、濃厚な時間となりました。

3. 体験・意見交換

若月先生の開発された情報保障システム「captiOnline」と、鈴木先生の開発されたコミュニケーションツール「UniTalker」の2グループに分かれて、参加者の皆さんに実際にツールを体験していただきました。この体験会には開発者である若月先生と鈴木先生にもご参加いただきました。実際にユーザーが使用している様子を先生方が見ながら、参加者から先生方に直接要望や意見を伝えられる場となり、活発な議論が見られました。

[第2部]懇親会

1. 筑波大学手話サークル 手話コーラス「ひまわりの約束」&プチ手話紹介

2. ろうちょ~会 「声に頼らず会話してみよう!」

3. 自由時間(ポスター発表・ツール体験等)

※懇親会中は、文字通訳とUniTalkerによる情報保障を行いました。

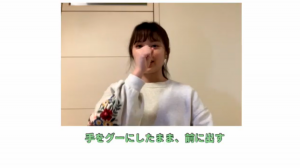

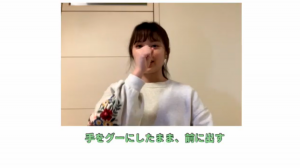

1.筑波大学手話サークルの発表

筑波大学手話サークルの有志が、手話コーラス「ひまわりの約束」(秦基博)を発表しました(画像左)。その後、今すぐ使える手話として8つの手話単語を紹介し(画像右)、参加者のみなさんと一緒に手話を表出してみました。その後の懇親会の中では、紹介のあった手話単語を使って早速コミュニケーションをとっている様子が見られました。

2.ろうちょ~会

2.ろうちょ~会

声に頼らない方法でろう者と聴者が交流を楽しむイベント「ろうちょ~会」をお呼びしました(画像左)。きこえる参加者は声で伝えられないもどかしさを感じつつも、口パク、身振り手振り、チャットを用いたコミュニケーションに挑戦していました。みんなの学会スタッフも参加者として楽しみました(画像右)。終了後は「難しかったけど楽しかった!」との声がありました。

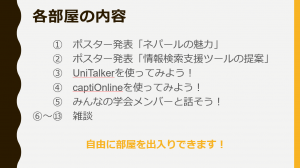

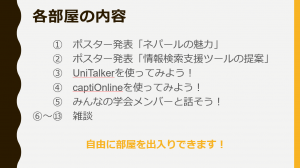

3.自由時間

3.自由時間

ポスター発表を2つ、captiOnline、UniTalkerの体験、みんなの学会メンバーと交流する部屋を設け、この他、参加者同士で自由に雑談をする部屋もいくつか用意し、参加者は自由に好きな部屋を出入りする方法で交流を楽しみました。ポスター発表にもたくさんの参加者が集まり、活発な質問や交流が行われていました。各部屋でのコミュニケーションには、UniTalkerを活用しました。

〈ポスター発表〉

筑波大学工学システム学類4年Shrestha Pragyanさん「ネパールの魅力」

筑波大学システム情報系修士1年鈴木一史さん「情報検索支援ツールの提案」

初のオンライン開催に際し、内容や運営方法等、直前まで試行錯誤を重ねました。当日も情報保障や音声等に小さなトラブルはありましたが、滞りなく予定していた全コンテンツを実施することができました。

ご後援・ご協力くださったみなさま、誠にありがとうございました。

作成:みんなの学会運営スタッフ(丸山あかね、髙田愛未)

TGNは一緒に活動するメンバーを募集中!

TGNは異分野コミュニケーション、科学コミュニケーション活動をしています。自分で企画を考えてメンバーの協力で実行することも可能です。活動内容は、学問の交流に関することならなんでもOKです。

サイエンスコミュニケーションは、科学のおもしろさや科学技術をめぐる課題を人々へ伝え、ともに考え、意識を高めることを目指した活動です。研究分野の異なる学生が共に研究成果を人々に紹介するだけでなく、その課題や研究が社会に及ぼす影響をいっしょに考えて理解を深めます。

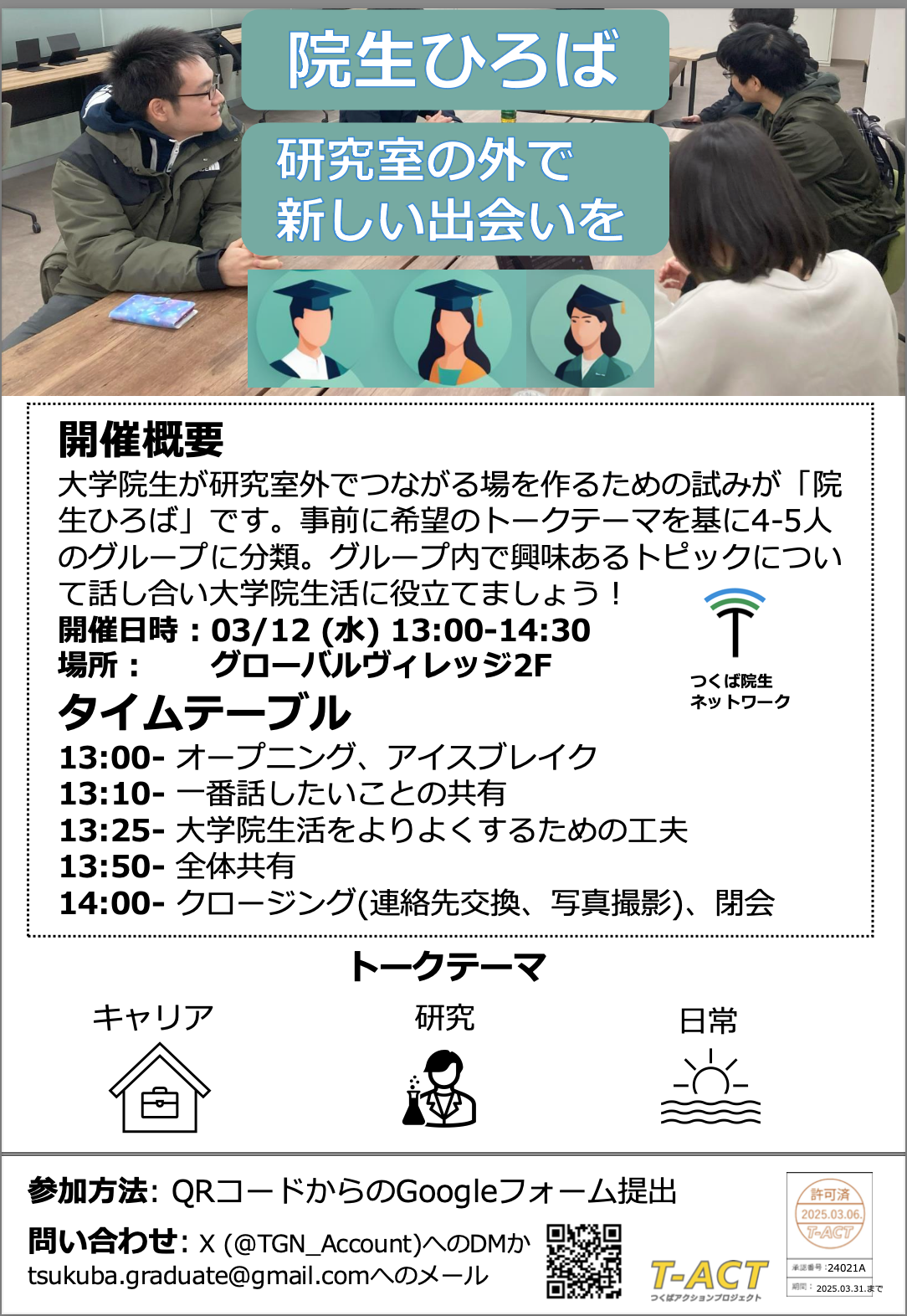

筑波大学のあるべき姿に共通の問題意識を持った大学院生が、偶然出逢い、各々の問題解決のため、そしてより大きな課題へと向けて立ち上がったのが、つくば院生ネットワーク (Tsukuba Graduate students' Network: TGN) です。

2010年11月、学長懇談会に出席した大学院生15名は、大学組織や自身の研究環境に対して、それぞれに問題意識や伝えたいことを抱えておりました。

「大学院にもなると、専門分野に時間を費やすのが主になり、研究科・専攻外との交流は少なくなりがち。研究分野の壁を越え、大学院生が互いに刺激を与え合える活動ができないか」

「筑波大学は、日本を代表する研究施設や研究機関が林立する『研究学園都市』に立地している。この土地柄だからこそ、筑波大学の研究活動の第一線に立つ大学院生にできることがあるはず。」

白熱していく議論の中で、一つ共通の見解が生まれました。 それは「今我々が抱えている問題は、誰かに解決を訴えるものではなく自分たちで解決していくべきもの」。‥これがTGN発足の瞬間でした。

以降、TGNはメンバー共通の想いを紡ぎ出し「科学技術立国の要である筑波研究学園都市を中心とし、豊かな世の中を実現する」ために日々活動中です。

TGNでは、能動的に活動に携わって頂ける仲間を募集しております。

もし少しでも我々の想いに共感していただけたら、是非、日本の未来のために、お力添え頂けましたら、光栄です。

TGNメンバーは、学群1年生~博士後期課程と幅広く、またそれぞれの所属・専門分野も多岐に渡っています。筑波大生でなくても所属がつくば付近なら大丈夫です!

とりあえずメンバーと喋ってみませんか?ご飯食べにいかないですか?

それからTGNに入らないことに決めても構いません。

もしTGNに入っても、研究やサークル等で忙しい時期は、活動に参加できなくても構いません。

かかわり方は様々!

今後、さらにプロジェクトを増やしていきたいので新たなメンバーお待ちしております!

TGNは一緒に活動するメンバーを募集中!

TGNは異分野コミュニケーション、科学コミュニケーション活動をしています。自分で企画を考えてメンバーの協力で実行することも可能です。活動内容は、学問の交流に関することならなんでもOKです。

サイエンスコミュニケーションは、科学のおもしろさや科学技術をめぐる課題を人々へ伝え、ともに考え、意識を高めることを目指した活動です。研究分野の異なる学生が共に研究成果を人々に紹介するだけでなく、その課題や研究が社会に及ぼす影響をいっしょに考えて理解を深めます。

筑波大学のあるべき姿に共通の問題意識を持った大学院生が、偶然出逢い、各々の問題解決のため、そしてより大きな課題へと向けて立ち上がったのが、つくば院生ネットワーク (Tsukuba Graduate students' Network: TGN) です。

2010年11月、学長懇談会に出席した大学院生15名は、大学組織や自身の研究環境に対して、それぞれに問題意識や伝えたいことを抱えておりました。

「大学院にもなると、専門分野に時間を費やすのが主になり、研究科・専攻外との交流は少なくなりがち。研究分野の壁を越え、大学院生が互いに刺激を与え合える活動ができないか」

「筑波大学は、日本を代表する研究施設や研究機関が林立する『研究学園都市』に立地している。この土地柄だからこそ、筑波大学の研究活動の第一線に立つ大学院生にできることがあるはず。」

白熱していく議論の中で、一つ共通の見解が生まれました。 それは「今我々が抱えている問題は、誰かに解決を訴えるものではなく自分たちで解決していくべきもの」。‥これがTGN発足の瞬間でした。

以降、TGNはメンバー共通の想いを紡ぎ出し「科学技術立国の要である筑波研究学園都市を中心とし、豊かな世の中を実現する」ために日々活動中です。

TGNでは、能動的に活動に携わって頂ける仲間を募集しております。

もし少しでも我々の想いに共感していただけたら、是非、日本の未来のために、お力添え頂けましたら、光栄です。

TGNメンバーは、学群1年生~博士後期課程と幅広く、またそれぞれの所属・専門分野も多岐に渡っています。筑波大生でなくても所属がつくば付近なら大丈夫です!

とりあえずメンバーと喋ってみませんか?ご飯食べにいかないですか?

それからTGNに入らないことに決めても構いません。

もしTGNに入っても、研究やサークル等で忙しい時期は、活動に参加できなくても構いません。

かかわり方は様々!

今後、さらにプロジェクトを増やしていきたいので新たなメンバーお待ちしております!

TGNは一緒に活動するメンバーを募集中!

TGNは異分野コミュニケーション、科学コミュニケーション活動をしています。自分で企画を考えてメンバーの協力で実行することも可能です。活動内容は、学問の交流に関することならなんでもOKです。

TGNメンバーは、学群1年生から博士後期課程まで幅広く、またそれぞれの所属・専門分野も多岐に渡っています。筑波大生でなくても大丈夫です!

2022年4月24日13時よりオンラインで説明会および新歓を行います!!!

TGNは一緒に活動するメンバーを募集中!

TGNは異分野コミュニケーション、科学コミュニケーション活動をしています。自分で企画を考えてメンバーの協力で実行することも可能です。活動内容は、学問の交流に関することならなんでもOKです。

TGNメンバーは、学群1年生から博士後期課程まで幅広く、またそれぞれの所属・専門分野も多岐に渡っています。筑波大生でなくても大丈夫です!

2022年4月24日13時よりオンラインで説明会および新歓を行います!!!